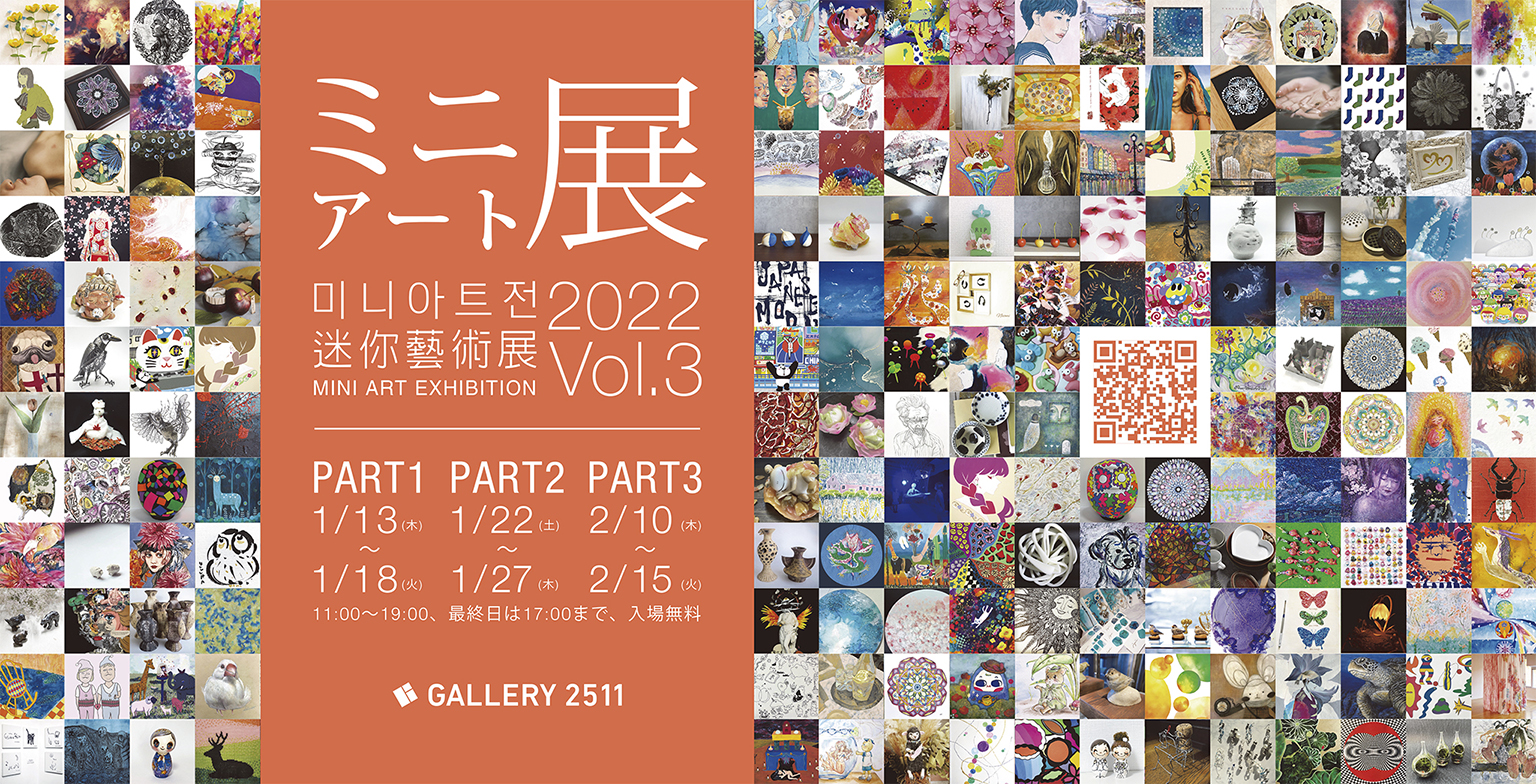

表現の多様性をめぐる小さな旅

第3回目を迎える今回は150名の作家様による1000点前後の作品・グッズを2部構成で展示販売します。新進気鋭からベテランの方まで、実に多様な表現物が会場を埋め尽くす予定です。

いつもの通りビックリ箱をひっくり返したようなワクワクする展示になること間違い無しですので、皆様のご来場をお待ちしております。

GALLERY 2511

PART1:2022.01.13(木)-01.18(火)

PART2:2022.01.22(土)-01.27(木)

PART3:2022.02.10(木)-02.15(火)

11:00-19:00、最終日は17:00まで、

入場無料。

会 場:GALLERY 2511

出展者リスト

PART1:2022.01.13(木)-01.18(火) |

|

| 平 面 | 383H-華川夕 001H-Casarin 011H-長嶋一孝 032H-冨岡弘 198H-冨塚裕子 384H-よしおてつ 385H-武内雄大 086H-安芸山エリコ 235H-渡辺由美 386H-JAMO©︎ 387H-佐藤雅美 388H-Nelson Hor 389H-宮原俊介 390H-佐藤芳美 391H-13番 392H-pk 393H-胤舟 394H-コスタ朱理蘇 395H-Tae 396H-高田しおり 397H-DINGWEI 399H-Shelly CHEN 245H-ノグチタクマ 400H-いいだやすよ 401H-橋村誠 402H-sol 403H-mizuki.S 404H-柴田彩都 405H-松尾帆乃華 406H-岸辺カモメ 407H-河西明加 408H-やまざきのりこ 409H-狩谷穂波 410H-Kris Kou 411H-未生希 505H-world.ink_oshow 243H-drop of moon |

| 立 体 | 412R-上岡かずみ 327R-不動寺隆 413R-Kaori 414R-245 415R-riroco-candle 416R-水土竜 417R-光山美由貴 418R-TAYA 419R-金到然 509R-木麗 |

PART2:2022.01.22(土)-01.27(木) |

|

| 平 面 | 420H-栞 017H-友廣 芯 421H-NAOMI 422H-nojem 423H-Ripplepip MISAKI 424H-R!CO. 340H-HAKURO 425H-ぽよさか 201H-宮嵜久美子 426H-Ripplepip YOSHIHARU 427H-Vocalbluesguitar 428H-中山優輝 429H-張詩笛 430H-アトリエ佳子 076H-kazeasobi 431H-ヨンコ 432H-桜嘉 433H-hizume. 434H-すずめ 041H-山田徹 435H-熱燗 436H-ぽのふう 438H-Kaya 439H-矢田明子 440H-百上奈歩 358H-FuReRu.by yuho 441H-車林林 442H-わたなべみつこ 443H-車媛媛 444H-善養寺ススム 445H-大野 幸子 382H-曼荼羅アーティストSachi 447H-atsumi 448H-Shinichiro 449H-ちぃ 506H-七条やち 508H-hide 277H-中原三都 164H-ハセナオ |

| 立 体 | 337R-yuca umemoto 450R-キャンドル工房花逍遥 451R-soumari 452R-友絵 354R-88888888 453R-hito. 454R-sky soil 356R-革工房Broonie 455R-秋山夏海 456R-Like an Angel 457R-jacobollbie 458R-江口真代 |

PART3:2022.02.10(木)-02.15(火) |

|

| 平 面 | 459H-Kiko Sato 460H-SUMIRE 461H-ブチャラティO 462H-ゆみりん 463H-taniyan 464H-hanajp12 465H-shu mizuhara 250H-トモもも 466H-二乃宮金海 467H-清水優 468H-saki 218H-haRumi/. 470H-XU YAN7 471H-whitemoo 472H-YuuuRA/誘楽 473H-momomimu 474H-あい。 475H-陳天逸 476H-王睿 477H-Osho 478H-anomatoi 479H-小林織世 480H-MEG No.5 481H-itsuart 482H-GOYAMASAKI 483H-Momoko Sato 484H-MASAKO 485H-まにゃ 486H-浅岡知里 490H-曽根睦子 492H-Qfuyue 493H-imata maka 495H-akane 496H-山岳三峯 499H-junu 500H-Little Fluffy Rice 501H-wacaco 502H-nanam!n 504H-村松亜樹 |

| 立 体 | 178R-村上義彦 377R-中奥麻美(工房キギシ) 237R-ruru 488R-たかもりあつし 489R-Woolen Dogs*Samantha* 491R-林浩賢 494R-深澤明日香 497R-cokets. 498R-羽場元則 503R-Originarium 414R-245 |